今年9月,动物科学学院水产系姚俊杰教授科研团队就稻田养鱼项目和《稻田种养关键技术》接受了CCTV-7专访,姚俊杰教授科研团队的稻田综合种养研究成果纪录片《山区稻田也能养出大鱼了》将于12月12日下午6:30分在CCTV-7《科技苑》 播出。

央视记者现场采访

为依托国家重点工程建设,大力推进扶贫攻坚,协调推进生态产品与经济的发展,坚持生态建设产业化的思路,贵州大学姚俊杰教授科研团队通过高校科研工作为农业创新发展,为贵州省农村社会发展提供了技术支撑。

2008年9月18日,贵州大学启动“稻鱼共生系统研究与示范”专项项目。旨在通过从浙江省引种瓯江彩鲤,通过稻鱼种养配套技术的提升,促进稻田鱼、水稻效益的增加,通过开展示范和推广,促进我省农户的增收致富,促进农业的发展,姚俊杰教授科研团队用将近10年时间,在此方面取得了显著的成果。

传统稻鱼养殖模式

硬化双田埂模式

姚俊杰在被采访中提到了两种养鱼模式。姚俊杰表示,从传统的鱼凼鱼沟模式的养殖品种单一,经济效益低,不方便管理,到现在的硬化双田埂模式的出现,科研团队经过了长期的技术改进,最终才实现技术上的飞越。姚俊杰向记者介绍道,在双田埂的模式下,农民朋友可以通过精确控制水位,使鱼和稻能够在产量和产值的最大化,在改进的双田埂模式下,农民实现了从传统的单一养殖品种(鱼),到现在养殖品种的多样化(鱼、虾、鳖、蛙),种类上的增加大大的提高了农民的收益。

党的十八大以来,习近平总书记曾经前往28个省市自治区的30多个贫困村镇进行调研,深入了解各地困难群众的生活境况,鼓励乡亲们在党委政府的帮助下用多种形式摆脱贫困实现小康。姚俊杰教授科研团队将科研知识转化为脱贫力量,把科研论文写在田间地头,助力贵州精准脱贫,解民众之所需,达民众之所求。

姚俊杰简介:

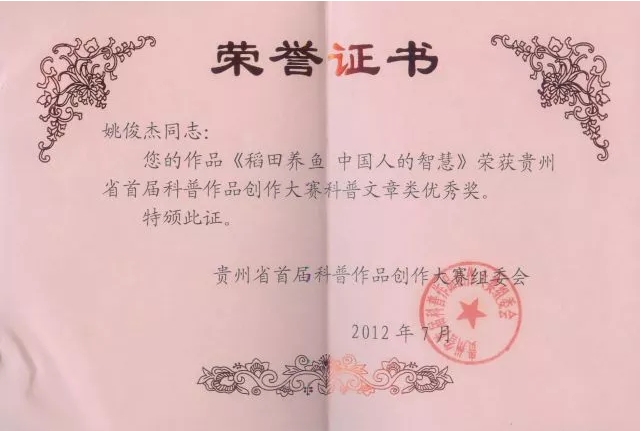

姚俊杰贵州大学动物科学学院水产学科学术带头人,水产养殖学硕士点硕士生导师。1988年8月毕业于华东师范大学生物系生物学专业,获理学学学士学位,2000年任贵州大学副教授,2007年任教授。教育部高等学校教学指导委员会委员,贵州省水产学会副理事长。 多年来,致力于水生动物的繁殖与发育生物学和水域生态学等方面的教学、科研工作。在鱼、虾和蟹等水产动物的繁殖规律、胚胎发育等方面先后主持科研项目20项余。科研团队研究成果先后在《Aquaculture》、《Crustaceana》、《水生生物学报》、《水产科学》、《动物营养学报》等期刊发表论文多篇。先后主编《大鲵实用养殖技术指导》、《淡水鱼养殖100问》、《花溪河生物多样性》等书籍。 2009年,获“贵州大学感动校园十大人物”荣誉称号。2010年,参与的《贵州省鲟鱼养殖技术推广与产业化示范》工作获得贵州省科学技术成果转化奖 二等奖。2014年参与的《中国红鲤种质的创新与应用》获上海市科学技术成果奖二等奖,2017年贵州大学教学成果奖二等奖等 在稻田综合种养相关工作中参加了很多次学术会议报告: 2010年10月,贵州贵阳,《现代渔业信息》杂志编委会第二十一届专题学术报告会。 2010年10月,第二届全国现代生态渔业可持续发展会议。 2011年7月,云南昆明,南方十六省(市、区)渔业学术论坛暨第二十七次学术交流大会。 2011年12月,贵州贵阳,贵州省高效生态(有机)特色农业学术研讨会。 2012年6月,贵州贵阳,第二十八次南方十六省(市、区)渔业学术论坛。 2013年10月,安徽合肥,2013年中国水产学会学术年会。 科研团队获得已受理的国家发明专利2项: 《一种山区田间稻鱼共生养殖方法及田间结构》、《一种山区稻田养鱼水位调控方法及田间结构》;国家实用新型授权专利2项:《一种山区田间稻鱼共生养殖田间结构》、《一种山区稻田养鱼水位调控的田间结构》。同时在2012年7月,姚俊杰团队科普作品《稻田养鱼 中国人的智慧》获得贵州省首届科普作品创造大赛科普文章类优秀奖。 文字 | 秦国兵、杨汝才 图片 | 秦国兵 编辑 | 边霄翔 审校 | 郑利峰、席本昊

贵公网安备

52011102002446号

贵公网安备

52011102002446号